Als US-Präsident George Bush im März 2001 den East Room des Weißen Hauses betritt, begegnet er einer ähnlichen Herausforderung, wie wir sie heute erleben. Aber er begegnet ihr auf eine Weise, die wir uns kaum noch vorstellen können. Leider. Wir können aber etwas für Deutschland daraus lernen.

In diesem März 2001, als George Bush lächelnd und im dunklen Anzug durch den vollbesetzten Saal im Weißen Haus geht, brechen die US-Börsen ein:

- Bis wenige Monate zuvor haben Börsianer die Aktienkurse von Online-Firmen wie Pets.com in schwindelerregende Höhen getrieben.

- Sie haben gehofft, das Internet verwandle selbst verlustreichen Kleinfirmen zügig in boomende Gewinnbringer. Sie haben für Mini-AGs Preise gezahlt, als dominierten diese bereits den Markt. Sie haben die Dotcom-Blase aufgeblasen.

- Die Blase platzt im Jahr 2000, als die Börsianer den Glauben an ein Wunder verlieren. Sie sehen ein: Pets.com und viele ähnliche Firmen rechtfertigen ihre Kurse nie. Sie verkaufen die Papiere, so ange ihnen dafür noch jemand etwas zahlt.

- Lange ist das nicht: Bis Oktober 2002 sinkt der Aktienindex Nasdaq, der US-Technologiewerte zusammenfasst, um rund 80 Prozent.

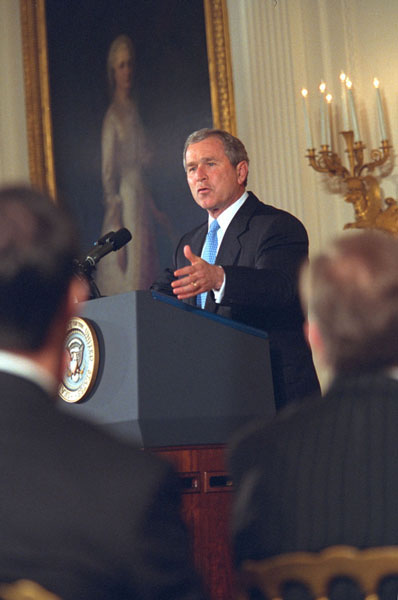

Als George Bush hinter das Rednerpult des East Rooms tritt, warten vor ihm rund 200 Manager dieser Technologiefirmen. 200 Manager, deren Unternehmen meist gerade vom Hoffnungsträger zur Pleite-AG verkommen und dadurch die US-Wirtschaft ausbremsen. Bush soll ihnen sagen, wie das Land die Krise meistert.

US-Präsident George W. Bush bei seiner Rede vor den Technologie-Managern im East Room. Foto: By White House photo by Paul Morse. - https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/03/images/20010328-2b.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174032376.

Auch heute sorgen sich die USA und Deutschland vor einem Wirtschaftsabschwung. Auch heute sollen Technologiefirmen wie OpenAI, die noch nie Gewinne schrieben, Hunderte Milliarden Dollar wert sein. Auch heute warnen Experten vor einer Blase.

Heute, unter Präsident Donald Trump, dürfte die US-Politik auf diese Herausforderung aber anders reagieren als unter George W. Bush im Jahr 2001. Für Deutschland liegen darin Warnung und Lösung zugleich.

Von Bush zu Trump: Die Republikaner drehen ihre Meinung

Im März 2001 verspricht Bush den Managern im Weißen Haus, sich vom Börsencrash nicht zum Populismus treiben zu lassen. Er garantiert, weiter für Freihandel zu kämpfen und gegen Zölle. „Wir sollten nicht versuchen, Mauern um unser Land zu bauen oder andere dazu zu ermutigen“, sagt er. „Vielmehr sollten wir Mauern niederreißen.“

Die Warnung für Deutschland beginnt damit, dass Bushs Worte im Jahr 2001 niemanden überraschen. Sie entsprechen dem Grundverständnis der republikanischen Partei, der er angehört: freier Handel, internationale Zusammenarbeit, klare Regeln. Und: mit gutem Beispiel vorangehen.

Nicht immer werden die Republikaner diesen Werten gerecht. Aber sie streben zumindest nach ihnen. Ronald Reagan, US-Präsident von 1981 bis 1989, warb genauso selbstverständlich für sie wie Senator John McCain, Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Jahr 2008. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg gehören sie zur DNA der Partei.

Oben: US-Präsident Ronald Reagan erklärt im April 1987, wieso er Japan ausnahmsweise Zölle für Halbleiter auferlegt. Er bekennt sich aber zum Freihandel und gegen Zölle.

Unten: Donald Trump, nachdem er China Zölle von 100 Prozent auferlegt hat.

Heute sitzt mit Donald Trump ein republikanischer Präsident im Weißen Haus, der ur-republikanische Werte ablehnt. Ein Zoll-Fan, der die USA aus der NATO zurückziehen will. Innerhalb weniger Jahrzehnte haben die Republikaner ihr Streben, mit gutem Beispiel voranzugehen, an den Populismus verloren.

Wie Trump auf eine Börsenkrise reagiert, weiß niemand. Sicher scheint nur:

- Trump dürfte kaum nach den Werten handeln, die die USA seit dem Jahr 2001 zum mit Abstand wohlhabendsten Land der Welt gemacht haben.

- Dass die Vereinigten Staaten seit 2001 deutlich schneller wuchsen als Deutschland und Europa, verdanken sie vor allem ihrer Technologiebranche und den Grundlagen, die Präsident Bush und sein Nachfolger Barack Obama ihr ebneten: internationale Ordnung, freier Handel, verlässliche Partnerschaften.

- Trump setzte in Krisen bislang auf Ablenkung (Militäreinsätze in US-Städten, Medienangriffe), Attacken auf freien Handel (Zollkrieg) und Attacken auf die internationale Ordnung.

- Seit diesem Politikwechsel hält sich die Inflation und der Arbeitsmarkt schwächelt. Viele Amerikaner haben ihre Krankenversicherung verloren. Durchschnittsbürgern geht es eher schlechter.

Mit Trump verloren also nicht nur die Republikaner ihre Seele. Die USA drohen das Fundament ihres Wohlstands zu verlieren. Die Amerikaner drohen ärmer zu werden.

In Deutschland könnte nicht nur das geschehen. Es geschieht schon. Nur anders. Wie in den USA, drohen es die Menschen erst zu bemerken, wenn es zu spät ist.

Als Republikaner wie selbstverständlich gegen Zölle und Migrantenhass: George W. Bush, von 2001 bis 2009 US-Präsident.

Erst PDS, jetzt AfD und BSW

Als sich George Bush im März 2001 gegen Zölle ausspricht, sieht auch das deutsche Parteiensystem anders aus als heute.

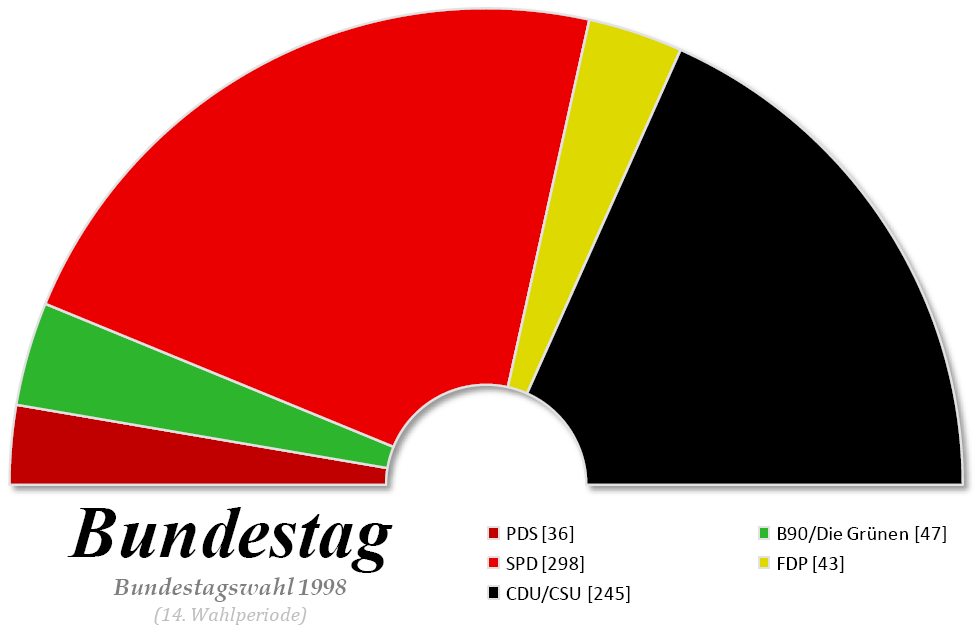

- Im Bundestag halten CDU und SPD zusammen rund vier Fünftel aller Sitze.

- FDP und Grüne teilen sich weitgehend den Rest.

- Stabile Volksparteien und kleinere Koalitionspartner schaffen klare Verhältnisse. In jeder Wahl seit 1950 stimmt fast die Hälfte der Wähler für die Partei, die später den Kanzler stellte. Diese Wähler bewerten die Regierung allein deswegen zufriedener, weil es ihre Wunschregierung ist. Dieser Zufriedenheits-Bonus schafft Stabilität.

Im März 2001 verdeutlichen die Abgeordneten der PDS im Bundestag aber bereits, wie sich das deutsche Parteisystem wandelt.

- Die PDS, die Nachfolgerin der DDR-Regierungspartei SED, versteht sich wie die SPD als Arbeiterpartei.

- Die PDS bietet keine neuen Ideen. Sie bietet einen neuen Ton. In Wahlprogrammen schreibt sie im Gegensatz zur SPD auch Dinge wie: „SPD, Grüne, CDU/CSU und FDP bieten nicht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen politischen Richtungen zu wählen. Sie vertreten lediglich unterschiedliche Varianten einer Politik.“

- Die PDS ist populistischer als die SPD. Jahrzehntelang wäre ihr das als Makel ausgelegt worden. Anfang der 2000er-Jahre bringt es sie in den Bundestag.

Kaum noch vorstellbare Klarheit: Der deutsche Bundestag um die Jahrtausendwende. Grafik: By Alankazame - résultats officiels des élections fédérales allemandes de 1998, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3873442

Die Entwicklung setzt sich seitdem fort:

- Die AfD entstand als populistische Alternative zur CDU und CSU.

- Das BSW entstand als noch populistischere Alternative zur Linken, wie die PDS heute heißt.

Seit gut 25 Jahren wird auch das deutsche Parteisystem immer populistischer. Durch das andere Wahlsystem entsteht die Veränderung weniger in bestehenden Parteien, wie in den USA, sondern eher durch neue Parteien. Das Ergebnis bleibt gleich: Unser heutiges Parteiensystem ist deutlich populistischer als das Parteiensystem vor 25 Jahren.

Das Problem ist weder „links“ noch „rechts“; es ist Populismus

Derzeit dominiert der Rechtspopulismus der AfD die Schlagzeilen. Aber das Problem liegt nicht im Wortteil „Rechts“. Es liegt im Wortteil „Populismus“.

Wie in den USA handeln Populisten auch in Deutschland anders es CDU, SPD, FDP und Grüne taten. Regierungen dieser Parteien brachten unserem Land aber den Wohlstand, den wir heute genießen. Anders handeln, heißt vor allem schlechter handeln.

Die Folgen spüren wir bereits: Im vergangenen Jahrzehnt kämpfte Deutschland immer weniger gegen echte Probleme – marode Infrastruktur, Gasabhängigkeit von Russland – und immer mehr gegen erfundene – Euro, Corona-Impfung, andere Verschwörungstheorien.

Jetzt holen uns die übersehenen echten Probleme ein. AfD und BSW schieben die Schuld dafür allen Parteien zu, außer sich selbst. Damit gewinnen sie mehr Stimmen und wir führen noch schlechtere Debatten.

Setzt sich diese Entwicklung fort, erlebt das Land bald eine Koalition unter Führung eines Populisten. Schlimmstenfalls erlebt es eine Koalition zweier populistischer Parteien.

Glücklicherweise zeigen uns die USA, wie wir das vermeiden.

Die USA stellen sich gegen Trump

Ein Jahr nachdem die USA Trump zu Präsidenten gewählt haben, verdeutlichen die nächsten Abstimmungen im Land, wie wir Populisten aufhalten.

- Am 4. November 2025 gewinnen bei Gouverneurs-Wahlen in New Jersey und Virginia, bei Bürgermeisterwahlen von New York City im Norden bis New Orleans im Süden und bei vielen weiteren Abstimmungen fast ausschließlich Kandidaten der Demokraten.

- Republikanische Kandidaten, auch die von Trump unterstützen, verlieren oft mit deutlichem Abstand. Viele meiden im Wahlkampf die Nähe zum Präsidenten und erwähnen ihn kaum.

- Selbst in bislang republikanisch dominierten Gegenden oder Gegenden mit vielen Wechselwählern stimmen die Wähler deutlich für die Demokraten.

- Viele Wähler sagen in Interviews, sie hätten auch gegen Donald Trump gestimmt.

Einige Medien folgern daraus, Trump habe sich selbst entzaubert. Alle, die annahmen, es komme nicht so schlimm, wüssten nun: Doch, es kommt so schlimm. Alle, die dachten, Trump folge einem großen Plan, wüssten nun: Das tut er nicht.

Doch damit erklären diese Medien nur einen Teil der Entwicklung.

Gemeinsam stoppen wir Populisten

Trump tat schon häufig, was Menschen ablehnten. Er prahlte über sexuelle Belästigung. Er bereicherte sich um Milliarden. Er rief seine Anhänger am 6. Januar 2021 zum Putschversuch auf. Er zog nur erneut ins Weiße Haus ein, weil eine Propagandamaschine auf Fox News, in Radiosendern und in Sozialen Medien die Welt zu seinen Gunsten verdrehte. Am Ende meinte ein ausreichend großer Teil der Amerikaner, alles sei nicht so schlimm oder die Schuld eines anderen.

Das versuchte die Propagandamaschine auch dieses Mal. Doch dieses Mal scheiterte sie.

Sie scheiterte, weil viele, viele Menschen darauf hinwiesen, wieso Trump für schwache Arbeitsmarktdaten und teure Lebensmittel verantwortlich ist und niemand anders. Weil sie erklärten, wieso andere Länder die USA eben nicht ausnutzen und warum diese Nato und Freihandel braucht.

Durchschnittsbürger stellten sich Diskussionen bei Familientreffen, Professoren gründeten YouTube-Kanäle, Millionen Menschen gingen demonstrieren. Fernsehmoderatoren wie Jimmy Kimmel, Sportler, selbst NFL-Fans bei einem Spiel der Washington Commanders, viele Amerikaner traten dem Populisten entgegen statt zu schweigen.

Gemeinsam überzeugten sie nicht das ganze Land. Rund vier von fünf Republikanern unterstützen Trumps Politik weiterhin. Aber sie brachten einen von fünf Unterstützern zum Nachdenken und viele Wechselwähler sowieso. Das reichte. So besiegen Demokraten Populisten. Nur so.

Fünf Minuten für Demokratie die Woche

Politiker wie Trump gewinnen in einer entpolitisierten Gesellschaft. Sie gewinnen, wenn die Mehrheit der Menschen meint, es sei egal, wen man wählt. Weil sowieso immer alles immer besser werde. Oder weil sowieso alle Politiker gleich seien.

Dieser Glaube verbreitet sich, weil Politiker, wie Trump ihn bewerben. In Deutschland besitzt die AfD eigene Medien, eigene Influencer, eigene Stimmungsmacher. Überlassen wir ihnen das Feld, überzeugen sie einen ausreichenden Teil der Bevölkerung. Treten wir ihnen entgegen, halten wir sie auf. Es reicht nur nicht, wenn es einer tut oder einige, es braucht uns alle.

Oft reichen dazu fünf Minuten die Woche. Wieso, erkläre ich in meinem Buch „Make Democracy Sexy Again: In fünf Minuten pro Woche„.