Wer harmonische Gesellschaften will, braucht Politische Korrektheit. Wer es damit aber übertreibt, treibt die Menschen in die Arme von Hetzern. Den Opa kann man ruhig reden lassen – so lange man die eigenen Worte gut wählt.

Es ist der 1. Dezember 1955 in Montgomery, der Hauptstadt des amerikanischen Bundesstaates Alabama. Rosa Parks nimmt nach der Arbeit den Bus nach Hause. Die Fahrt wird die Welt verändern. Denn heute hat Parks genug davon, ein „Negro“ zu sein. Als sie der Busfahrer auffordert, ihren Sitz für einen weißen Mitfahrer zu räumen, bleibt sie einfach sitzen. Es ist eine kleine Geste. Aber mit ihr rebelliert Parks gegen das Rassendenken und gegen den Anspruch der Weißen, besser zu sein als alle anderen. Dafür wird sie verhaftet, nicht als erste Schwarze.

Aber Parks ist ein schwieriger Fall für die Polizei. Ihre Gemeinde schätzt sie und Parks ist bereit, ihren Fall vor einem Gericht bis zum Ende durchzuziehen. Man kann sie nicht einfach wegwischen. So wird sie zu einer der wichtigsten Personen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Mit Martin Luther King, der in Montgomery als Priester arbeitet, kämpft sie dafür, nicht als Mensch zweiter Klasse abgestempelt zu werden, sondern ein Amerikaner zu sein, wie alle anderen.

Diesen Kampf führen amerikanische Bürgerrechtler bis heute. Sie wollen keine Negros sein, sondern African Americans – ganz normale Amerikaner, deren Vorfahren aus einem anderen Kontinent eingewandert sind. Nur eben aus Afrika, nicht aus Europa. Und größtenteils unfreiwillig.

Was ist politische Korrektheit? Wie Freundlichkeit, nur auf einer größeren Ebene

Die Sprache verdeutlicht dieses Anliegen. Je nachdem, ob man von Negros spricht oder nicht, stellt man sich auf die Seite von Parks und King oder der Rassentrennung.

Das hat Folgen. Wer eine Gruppe für die Probleme der Gesellschaft verantwortlich machen will, muss diese klar vom Rest abgrenzen. Ein amerikanischer Rassist wird sich deshalb gegen jeden wehren, der von African Americans reden will. Der Begriff zeigt, dass sie zur gleichen Gruppe gehören wie der Rest der Americans. Wer gegen African Americans hetzt, hetzt also auch gegen den Rest der Amerikaner. Und macht sich bei denen keine Freunde.

Ein amerikanischer Rassist will von Negros reden. Das grenzt die Gruppe klar vom Rest der Bevölkerung ab. Gemeinsamkeiten? Fehlanzeige. Nur so hat er eine Chance.

Es gibt also zwei Bezeichnungen für Amerikaner mit dunkler Haut: Eine, die die Gesellschaft eint, und eine, die sie teilt. Wer eine harmonische Gesellschaft will, muss langfristig die vereinende Bezeichnung durchsetzen. Dafür gibt es politische Korrektheit. Aber er muss die die vereinende Bezeichnung nicht sofort und überall durchsetzen. Das wäre Gängelung.

Rosa Parks bei Ihrer Verhaftung.

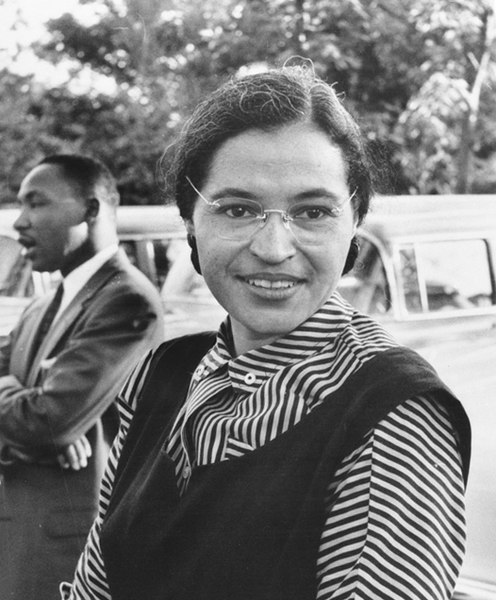

Parks bei einem Treffen mit Martin Luther King (im Hintergrund).

Foto: USIA / National Archives and Records Administration Records of the U.S. Information Agency Record Group 306 .

„The bus was among the first ways I realized there was a black world and a white world.“

Rosa Parks

Politische Korrektheit ist der Versuch, die Idee der Freundlichkeit vom Alltag auf gesellschaftliche und politische Probleme zu übertragen. Für ein friedliches Miteinander braucht es diesen Versuch. Trotzdem kann dabei einiges schief gehen. Wer es mit der Politischen Korrektheit übertreibt, schafft genau das Gegenteil von dem, was er will: Er treibt die Menschen in die Arme von Hetzern.

Wozu gibt es Politische Korrektheit?

Für eine friedliche Zukunft brauchen wir ein entspanntes, aber entschlossenes Bekenntnis zur Politischen Korrektheit. Das liegt daran, wie unser Gehirn funktioniert.

Freundlichkeitsregeln für den Alltag beschäftigen die Menschen schon seit wir in Gruppen zusammenleben. Entsprechend gut durchdacht sind unsere Antworten. Tue anderen Menschen nicht weh, sei freundlich und lass‘ ihre Sachen in Ruhe – Regeln wie diese helfen uns im Alltag, Konflikte zu vermeiden.

Viele dieser Regeln hat die Evolution in unsere Gene geprägt. Wer nett ist, findet leichter Anschluss an eine Gruppe. Ihm wird geholfen, wenn er krank wird und er kann sich fortpflanzen. Daher werden Anlagen für Mitgefühl und Nettigkeit eher weitergegeben als die für Feindseligkeit und Alleinsein. Die Folge: Mit Alltagssituationen können wir umgehen. Natürlich geht auch einiges schief. Aber wir haben ein Grundgerüst, mit dem wir durch den Tag kommen.

Im politischen Prozess ist das nicht so einfach. Dort stellen sich uns neue Probleme, für die uns die Jahrtausende lang ausgetüftelten Antworten fehlen. Die genetische Programmierung sowieso.

Die ersten Staaten, in denen Millionen Menschen zusammenleben, gab es zwar schon vor ein paar tausend Jahren. Die Idee, dass dabei auf alle Rücksicht genommen werden sollte, aber erst seit ein paar hundert. Selbst im antiken Athen, der ersten Demokratie der Welt, durften nur 30.000 bis 40.000 Männer wählen. Die kamen alle aus derselben Stadt, hatten ähnliche Erfahrungen und gleiche Probleme. Das macht die Verständigung leichter.

Politische Korrektheit ist die Antwort auf eine komplexe Welt

Heute ist das anders. Da müssen sich zum Beispiel ein Münchner und ein Berliner, ein Großstädter und ein Landbewohner einigen, ein IT-Profi und ein Förster. Sie stehen manchmal vor völlig unterschiedlichen Problemen. Beispiel Diesel: Großstädter wollen saubere Luft und mögen eher keine Diesel. Auf dem Land fahren weniger Autos, also freuen sich die Menschen über den niedrigeren Verbrauch des Diesels. Weil aber auch Landbewohner ab und zu in die Stadt müssen, sind Konflikte vorprogrammiert. Jeder sucht sich die Beweise zusammen, die seiner Position dienen, und hält den anderen für verrückt oder böse, weil er trotzdem anders denkt.

Das erkennt man an den abwertenden Bezeichnungen, die entstehen. Die eine Gruppe bezeichnet die andere rückständig, die andere kontert mit Begriffen wie weltfremd und links-grün-versifft. Alle denken: „Wir haben Recht und die anderen sind Idioten oder Schlimmeres.“ Das verschärft den Konflikt.

Politische Korrektheit will diese Konflikte entschärfen, indem sie die Sprache entschärft. Sie will Begriffe, die politische Diskussionen unnötig anheizen, aus der Sprache streichen. Dadurch sollen die Menschen ihre Anliegen vorbringen können, ohne andere durch ihre Wortwahl zu beleidigen, und leichter Lösungen finden. Will eine Gesellschaft mit Millionen Mitgliedern friedlich zusammenleben, braucht sie dieses Werkzeug.

Warum ist Politische Korrektheit so umstritten?

Die Diskussionen um Politische Korrektheit lassen sich in drei Gruppen unterteilen:

- Der Widerstand der Hetzer,

- Der Widerstand wohlwollender Menschen, und

- Der selbst gemachte Widerstand.

Schauen wir uns die Gruppen im Einzelnen an:

1. Der Widerstand der Hetzer

Politische Korrektheit nimmt Hetzern und Demagogen die Kampfbegriffe weg. Die wehren sich, indem sie die Idee verurteilen – mit gutem Grund. Die Aufgabe Politischer Korrektheit besteht schließlich darin, Ideen wie Hetzerei zu verhindern.

Rassisten, Aufhetzer und Demagogen schreiben sich die Politische Inkorrektheit auf die Fahnen. Sie wollen von Negros reden, von „den Reichen“ und dem „links-versifften Milieu“. Das grenzt die Ziele ihrer Hetze klar vom Rest der Bevölkerung ab, ohne Gemeinsamkeiten zu betonen. Nur so haben sie eine Chance.

Diese Art von Widerstand zeigt, dass Politische Korrektheit ihren Zweck erfüllt. Eine Gesellschaft, die friedlich zusammenleben will, muss diese Diskussionen führen. Sie muss in kleinen Debatten an Küchentischen und beim Feierabendbier erklären, warum Ideologien, die Kampfbegriffe brauchen, Gesellschaften entzweien und einen Staat auffressen.

Keine große Überraschung: Die Zeitschrift Neue Freiheit, irgendwo zwischen sehr konservativ und rechtsextrem angesiedelt, verkauft sich als politisch inkorrekt.

2. Der Widerstand wohlwollender Menschen

Auch wohlwollende Menschen haben gute Gründe Politische Korrektheit zunächst skeptisch zu sehen. Das liegt wieder daran, dass Politische Korrektheit so eine junge Idee ist, für die uns die über Jahrtausende ausgetüftelten Antworten und die genetische Programmierung fehlen.

Ohne diese intuitive Führung, wirkt eine politische korrekte Wortwahl oft irritierend. Warum Menschen im hohen Alter auf einmal anfangen sollen, Menschen mit dunkler Haut als Schwarze zu bezeichnen, ist für sie nicht intuitiv. Die meisten meinen nichts Böses damit, wie sie sprechen. Zwar werden manche die Idee nach ein wenig Überlegung gut finden. Einige werden sich aber auch fragen, welchen Unterschied ein Wort machen soll. Und warum ihnen überhaupt jemand vorschreiben will, was sie sagen dürfen.

Es gibt also genügend Gründe, warum auch wohlwollende Menschen Politische Korrektheit zunächst einmal ablehnen:

- Unsere Wortwahl zu ändern ist anstrengend,

- Die Änderungen wirken willkürlich,

- Niemand lässt sich gerne vorschreiben, was er sagen soll,

- Die meisten Menschen meinen nicht Böses mit ihrer Wortwahl,

- Wir haben alle genügend anders zu tun: Die Vorteile Politischer Korrektheit zeigen sich erst über lange Zeit in der Gesellschaft. Im Hier und Jetzt bemerkt man keinen Unterschied. Wozu also der Aufwand?

Diese Punkte schaffen Widerstand. Auch diese Art von Diskussionen über Politische Korrektheit ist unvermeidlich. Sie entstehen immer, wenn man mit dem Verstand Konzepte entwirft, die intuitives Handeln steuern sollen. Lösen lassen sie sich nur mit Zeit und Verständnis von beiden Seiten.

3. Der selbst gemachte Widerstand

Manche Feinde machen sich die Vertreter Politischer Korrektheit selbst. Denn auch ihnen fehlen die genetische Programmierung und die Jahrtausende lang perfektionierten Antworten. Manchmal übertreiben sie deswegen, verallgemeinern oder haben zu wenig Verständnis für die, die sich mit der Idee erst anfreunden müssen.

Ein Beispiel: In Polit-Talkshows gibt es immer wieder Gäste, die jeden für dumm, verrückt oder böse halten, der ihre Meinung nicht teilt. Manchmal machen das Vertreter Politischer Korrektheit. Zuschauer, die sich nicht ganz sicher sind, was sie von der Idee halten sollen, fühlen sich dadurch beleidigt. Daher denken sie über die Anhänger Politischer Korrektheit, genau wie der eine radikale Vertreter der Gruppe im Fernsehen über sie: Sie halten sie für dumm, verrückt oder böse.

Wenn Menschen hart angegriffen werden, obwohl sie nichts Böses meinen, frustriert sie das. Diese Frustration nutzen Hetzer aus, wenn sie gegen Politische Korrektheit anreden. Sie verknüpfen sie mit ihren anderen Zielen und schaffen es so, sich als die Erlöser der Unterdrückten zu positionieren. Dadurch können sie verbergen, dass ihre eigenen Ziele viel mehr Unterdrückung beinhalten. Wer sich zu aggressiv für Politische Korrektheit einsetzt, treibt die Menschen also in die Arme von Hetzern.

Man kann es auch übertreiben: Manchmal ist es besser, ein entspanntes Verhältnis zu bestimmten Dingen zu finden, als die Dinge zu bekämpfen. Faschings-Verkleidungen gehören meist dazu. Wer sich als Jude mit Hakennase und Geldsack verkleidet, wie man ihn aus Nazi-Karikaturen kennt, trägt ein direktes Symbol des Völkermords. Er braucht sich nicht zu wundern, wenn er dafür kritisiert wird. Cowboy und Indianer haben diese Bedeutung nicht. Greift man die Menschen dennoch derart hart dafür an, treibt man sie in die Arme derer, die sich als politisch inkorrekt positionieren, um ungestört hetzen zu können. Das führt nicht zu einer harmonischen Gesellschaft. Hier braucht es mehr Augenmaß.

Politische Korrektheit ist kein Unterdrückungsinstrument

Moderne Gesellschaften stehen vor einem Problem: Wollen sie harmonisch funktionieren, brauchen sie Freundlichkeitsregeln für politische Diskussionen. Weil diese Regeln aber nicht intuitiv sind, erzeugen sie automatisch Widerstand. Hetzer und alle, die nicht an einer harmonischen Gesellschaft interessiert sind, versuchen, diesen Widerstand für ihre Zwecke zu nutzen. Sie verkaufen sich als politisch inkorrekte Alternative. Gleichzeitig übertreiben es manche Unterstützer dieser Regeln und schüren dadurch mehr Widerstand.

Wer sich nicht ganz sicher ist, was er von Politischer Korrektheit halten soll, steht vor einem Dilemma. Wahrscheinlich versteht er das Ziel Politischer Korrektheit, aber die Art und Weise der Umsetzung stößt ihn ab. Dadurch wird er für die Hetzer empfänglich, die Politische Korrektheit bekämpfen, weil sie sie am Hetzen hindert.

Politische Korrektheit kann also genau das Gegenteil von dem erschaffen, was sie erreichen will. Statt die Menschen zu vereinen, kann sie einen weiteren Graben zwischen ihnen ziehen. Das Ergebnis ist keine harmonischere Gesellschaft, sondern eine zerstrittenere.

Ob es dazu kommt, hängt davon ab, wie sich die Vertreter Politischer Korrektheit verhalten. Wollen sie, dass sich jeder immer an ihre Regeln hält, werden sie scheitern. Um Erfolg zu haben, müssen sie den Menschen mit Toleranz und Verständnis begegnen. Nicht jede Unterhaltung am Frühstückstisch muss perfekt politisch korrekt ablaufen. So lange die Menschen wissen, was eigentlich richtig ist, reicht das. Lasst eure Omas also ruhig Neger sagen. Aber überlegt euch, ob ihr es auch selber sagen wollt.

Fazit

- Politische Korrektheit soll helfen, gesellschaftliche Diskussionen freundlicher zu führen. Wer harmonisch in einem Staat und in der Welt zusammenleben will, braucht diese Idee.

- Politische Korrektheit erzeugt Widerstand, weil es eine junge Idee ist, für die uns die genetische Programmierung fehlt. Außerdem wirken ihre Vorteile erst über lange Zeit. Dadurch scheinen ihre Regeln willkürlich.

- Wer sich zu hart für Politische Korrektheit einsetzt, treibt die Menschen in die Arme von Hetzern. Wie jede Idee braucht auch Politische Korrektheit Toleranz und Verständnis, um zu funktionieren. Sonst spaltet sie die Gesellschaft.